こんにちは!このブログでは、**個人事業主の夫をもつ“お得ダイスキ主婦”**が、

税金のことや節約のことを、できるだけわかりやすくまとめています。

今回は、個人事業主にとって避けて通れない「消費税の課税方法」について。

「一般課税」と「簡易課税」って何が違うの?

どっちが自分に合ってるの?

そんな疑問を持つ方のために、選び方のポイントや事務作業の負担などをチェックリスト付きで解説します!

これからインボイス制度に対応しなきゃ…という方も、すでに売上が増えてきて課税事業者になる方も、

この記事で「損しない選択」ができるようになってもらえたらうれしいです😊

- 「一般課税」と「簡易課税」の基本的な違い

- それぞれのメリット・デメリット

- どっちを選ぶべき?判断ポイントがわかるチェックリスト

- 簡易課税の申請タイミングと注意点

- 自分に合った課税方法を選ぶための考え方

1.一般課税と簡易課税の違い

消費税の課税方法には、「一般課税」と「簡易課税」の2種類があります。

それぞれの特徴を理解し、自分の事業に合った方法を選ぶことが大切です。

- 一般課税: 実際の売上と仕入れに基づいて消費税を計算します。

帳簿や請求書の管理が必要で事務作業が多くなりますが、仕入れや経費が多い場合は税額が少なくなる可能性があります。 - 簡易課税: 業種ごとに定められた「みなし仕入率」を用いて、売上高から仕入れにかかる消費税額を簡略的に計算します。帳簿の管理が簡単で、事務作業の負担が軽減されますが、実際の仕入れが多い場合は不利になることがあります。

選択する課税方法によって、税額や事務作業の負担が大きく変わるため、自身の事業内容や経費の状況を踏まえて検討しましょう。

2.どちらを選ぶ?判断ポイント

一般課税と簡易課税のどちらを選ぶべきかは、以下のポイントを参考にすると良いでしょう。

2-1.どちらが向いてる?

一般課税が向いている方:

- 仕入れや経費が多く、実際の数字で税額を計算した方が有利な場合

- 帳簿や請求書の管理がしっかりできる方

- 税理士や会計ソフトを活用している方

簡易課税が向いている方:

- 仕入れや経費が少なく、事務作業を簡略化したい方

- 帳簿の管理が苦手な方

- 売上が比較的少なく、簡単に消費税を計算したい方

2-1. 事務作業の負担の違い【詳しく解説】

一般課税と簡易課税では、日々の事務作業に大きな違いがあります。以下に、それぞれの特徴を詳しく解説します。

🔵 一般課税の事務作業

- 帳簿の詳細な記録: 売上や仕入れ、経費など、すべての取引について正確な帳簿を作成する必要があります。

- 請求書の保存: 適格請求書(インボイス)を含む、すべての請求書や領収書を保存しなければなりません。

- 消費税の計算: 実際の取引に基づいて、消費税の納付額を正確に計算する必要があります。

これらの作業は、正確な税務申告のために欠かせませんが、事務作業の負担が大きくなります。

🟡 簡易課税の事務作業

- 帳簿の簡略化: 売上高の記録が中心となり、仕入れや経費の詳細な記録は不要です。

- 請求書の保存: 仕入れに関する請求書の保存義務がなくなりますが、売上に関する請求書は保存が必要です。

- 消費税の計算: 業種ごとに定められた「みなし仕入率」を用いて、簡易的に消費税を計算します。

簡易課税は、事務作業の負担が軽減されるため、特に小規模事業者や事務作業に不慣れな方に適しています。

自身の事業規模や経費の状況、事務作業の得意・不得意を考慮して、最適な課税方法を選択する必要があります。

「インボイス制度後の『2割特例』との違いも気になる方はこちらもどうぞ👇」

3.簡易課税を選ぶ際の注意点

簡易課税を選択する際には、以下の点に注意が必要です。

- 事前の届出が必要: 簡易課税を適用するには、事業年度開始前に「消費税簡易課税制度選択届出書」を税務署に提出する必要があります。提出が遅れると、その年度は一般課税が適用されてしまいます。

- 適用条件の確認: 簡易課税は、前々年の課税売上高が5,000万円以下の事業者が対象です。売上が増加している場合は、適用条件を満たしているか確認しましょう。

- 業種ごとのみなし仕入率: 簡易課税では、業種ごとに定められたみなし仕入率を用いて仕入れにかかる消費税額を計算します。自身の業種の仕入率を確認し、実際の経費と比較して有利かどうかを判断することが重要です。

- 継続適用の原則: 一度簡易課税制度を選択すると、原則として2年間は継続して適用することが求められます。つまり、選択した課税期間とその翌課税期間の2年間は、簡易課税制度を継続して適用しなければなりません。

これらの点を踏まえて、簡易課税の選択が自身の事業にとって適切かどうかを検討しましょう。

一般課税・簡易課税まとめ

一般課税と簡易課税は、それぞれにメリット・デメリットがあり、どちらが「正解」というものではありません。

事業の内容や取引の多さ、仕入れの有無、そして事務作業の負担をどう感じるかなど、

自分にとっての「やりやすさ」を基準に選ぶのも大切です。

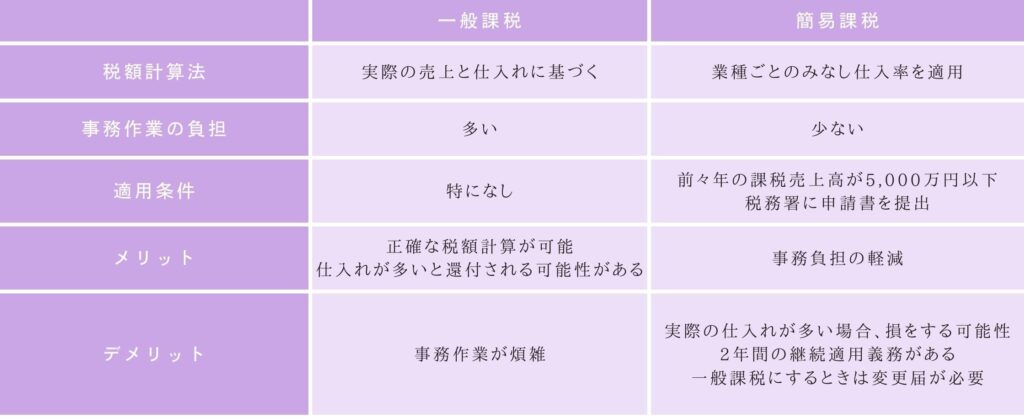

最後に、今回紹介した内容を図にまとめました👇

ぜひ、自分に合うスタイルを見つける参考にしてみてください!

コメント