「電子帳簿保存法」って、名前は聞いたことあるけど…正直、ヨクワラナイ。

私もずーっと「なんか面倒くさそうだし、そのうちちゃんと調べよう…」って後回しにしてました。

でもある日、「これ、そろそろちゃんと調べた方がいいかな、、、」と思って調べてみたら、

電子保存、しないといけないけど、しなくてもよくなった?……なんじゃそりゃ?ってなりまして(笑)

たぶん、私と同じように「聞いたことはあるけど、実はよく分かってない」って人、

けっこういると思うんです。(いると信じたい)

というわけで今回は、自分の頭の中を整理するついでに、なるべく分かりやすくまとめてみました!

1.「電子帳簿保存法」とは

電子帳簿保存法とは?

ざっくり言うと、

「紙じゃなくて、パソコンやクラウド上のデータで帳簿や書類を保存してもいいよ」という法律です。

でも、ここで注意!

「してもいいよ」じゃなくて「しなきゃいけない」パターンもあるんです。

それが、電子取引。

たとえば、こんな取引が当てはまります:

- ネットショップ(Amazon・楽天など)での買い物の領収書

- メールやチャットでやりとりされた請求書・納品書・契約書

- クラウド請求書サービス(freee・マネーフォワードなど)を使った取引

これらは「電子で受け取った書類」なので、紙に印刷して保存するだけではNGなんです。

ちゃんと電子のまま、決められたルールに従って保存する必要があります。

そしてこのルール、

実は 2024年1月1日から本格的にスタートしています。

「なんか聞いたことあるけどよく分からない…」という方も多いと思いますが、

個人事業主や副業してる人、白色申告の人も対象なので、

「知らなかった」では済まされないかも…!

この記事では、2024年1月からの「現行ルール」だけに絞って、必要なところだけをわかりやすくまとめました。

ぜひ最後まで読んでみてくださいね!

2.今、保存しなきゃいけないのはどんなデータ?

2024年1月1日からのルールでは、保存が義務なのは「電子取引のデータ」だけです!

つまり、上記にもあるようにメールで届いた請求書、ネット通販でダウンロードする領収書、クラウド会計でやりとりした請求書などが対象です。

紙でもらった領収書や請求書は対象外。

そこは今までどおり紙でOK!

3.どんな人が対象?

基本的に、電子取引をしているすべての人が対象です!

具体的には、以下のような方々です:

- 個人事業主(副業でも関係あり)

- 法人(会社を経営している方)

- 白色申告の方(青色申告だけが対象じゃない)

- ネットで取引をしている方(Amazon、楽天などで購入した領収書、クラウド請求書サービスなど)

- 帳簿や書類をパソコンで管理している方(Excelや会計ソフトなどで電子保存している方)

つまり、電子で取引をしている人や、電子で書類を管理している人はほぼ対象になります!

4.守らなきゃいけない3つのルール

① 改ざん防止対策

まず一つ目は「改ざん防止」です。

電子データの改ざんを防ぐために、タイムスタンプを付けて保存する必要があります。

これは、データがいつ作成されたのか、変更されたのかを記録しておくことで、後から不正に改ざんされた場合でもその痕跡を確認できるようにするための仕組みです。

さらに、訂正・削除の履歴を残すことが求められます。これを自動で記録してくれるソフトを使うことが基本となっています。

でも、ソフトがない場合はどうすればいい?

事業所によってはタイムスタンプや訂正・削除履歴を残すソフトを導入していない場合もありますよね。

でも、安心してください!

実は、事務処理規定を作っておくことで、このタイムスタンプや訂正・削除履歴の記録を代替することができます。

事務処理規定とは、「こうやってちゃんと処理してますよ」というルールを文書化したものです。

この規定を作ることで、改ざん防止策が取られていると認められ、特別なソフトを導入する必要がなくなるんです。

事務処理規定の作成

事務処理規定を作成する際、特別なソフトやシステムを準備する必要はありません。

国税庁が提供しているテンプレートを使うと、すぐにでも規定を整備できます。

たとえば、「データの削除や訂正は経理担当者が確認後に行う」「保存期限を守るためのチェック体制を作る」といった内容が含まれます。

【事務処理規定のテンプレート(国税庁)】

こうして事務処理規定を整備することで、タイムスタンプや履歴機能がなくても、改ざん防止策がしっかりと取られていると認められるそうです。

これで、ソフトをわざわざ導入しなくても要件を満たすことができますよ。

② 検索機能の確保

保存データを「いつ・いくら・誰と取引したか」がすぐ分かるようにしておく必要があります。

方法は2通り

- 保存するファイル名に「日付・金額・取引先名」を入れておく

- または、Excelなどで検索用の管理表を作っておく

どちらにせよ手間がかかりますよね、、、

そこで朗報です。

検索機能の免除要件

実は、一定の条件を満たす事業者は検索機能の要件を免除されることがあります。

免除される条件は以下の通りです:

- 売上高が5,000万円以下の事業者

- 取引先ごと、または年月日ごとにプリントアウトした書面を整理して保管している

どちらかの条件に該当する場合、検索機能を確保していなくても免除されることになります。

ただし、これらの条件をクリアしていない場合は、きちんと検索機能を備えておく必要があります。

③保存に必要な環境

実は、保存のルールを守るには以下の設備が整っていることが前提とされています:

- パソコン

- モニター(画面)

- カラープリンター

が、PCを持ってない場合はスマートフォンを活用することで対応可能なようです。

プリンターをもっていない場合は税務調査などで「これ印刷して見せてください」と言われたときに、

近くのコンビニなどの有料プリンタですぐに印刷できればOKとされています。

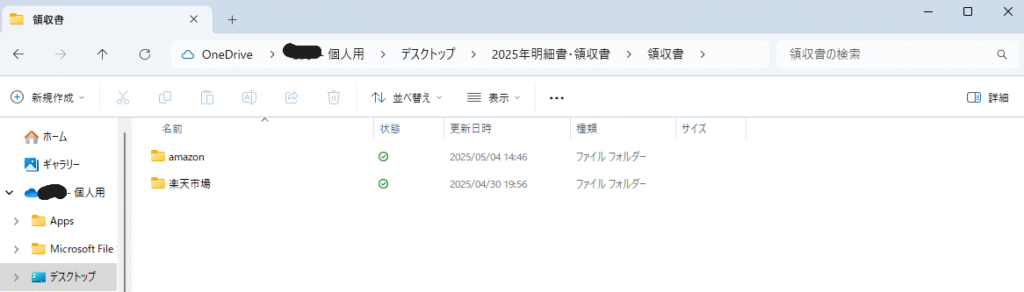

5.実際どうやって保存してる?(Amazon・楽天)

- Amazonの領収書は退会するまで保存可能。定期的にPDF化がおすすめ。

- 楽天市場は2年以内なら領収書を発行できます。それ以降は再取得できないので注意!

商品到着後に領収書データをダウンロードしてPCに保存しています。

PCが壊れてしまったらthe endなのでクラウドで保存する方法を考えようと思っています。

6.電子帳簿保存法の免除要件

実は、電子帳簿保存法そのものにも免除要件があるんです。

免除されるためには、以下の3つの条件を満たさなければなりません。

免除要件

- 保存が困難である「相当の理由」があること

たとえば、「システムを導入するのに時間が足りない」「人手が足りない」など、現実的な事情があること。 - 税務調査のときに必要なデータをダウンロードできる状態であること

普段は紙で管理していても、調査が来たときにはパソコンで必要なデータをすぐに提供できることが求められます。 - 税務調査時にすぐにプリントアウトして見せられること

もしデータで管理していなくても、紙に出力してその場で見せることができる準備が整っていればOK。

注意点として、

「相当の理由」があっても、「そもそもこの法律を知らなかった」というのは免除理由にはなりません!

法律の内容を理解したうえで、どうしても実施できない事情があることが大切です。

そしてこれは「データを保存しなくていい」という意味ではなく、

📌 “電子保存のルール(検索機能や事務処理規定など)を守らなくてもOK”になるだけです。

つまり、

✅ どこかにはちゃんと保存しておくことが重要!

たとえば、Amazonや楽天市場などでの取引であれば、

マイページから領収書や購入履歴をPDFでダウンロードできますよね。

こういったデータを、

🔸 Googleドライブなどのクラウドに保存しておく

🔸 調査が入ったときにすぐにプリントアウトできる状態にしておく

これだけでも大きな安心材料になります。

まとめ:今やるべきことは意外とシンプル!

📁 1. とりあえず保存する!

→ とにかく、領収書や請求書などのデータは捨てないで!

GoogleドライブやDropboxなど、どこでもいいので保存しておくことが大事。

🖨 2. すぐにプリントアウトできる状態にしておく!

→ 税務調査のときに「今出してください」と言われたら

すぐ印刷できる環境 or 印刷方法(コンビニでもOK)を準備しておく。

📝 3. 事務処理規定を整備する!

→ 専用ソフトがなくても、ルールを文書で決めておくだけでOK!

国税庁が出しているテンプレートをちょっと書き換えるだけでも◎

コメント